Vor 50 Jahren: Die Feuerwehr Frankfurt geht in die Luft

15.05.2018

Feuerwehr und Luftrettung, wie passt das zusammen? Ganz gut, wie der nachstehende Bericht zeigt. An Ostern und Pfingsten 1968, also vor nunmehr 50 Jahren, stationierte die Feuerwehr Frankfurt am Main versuchsweise einen besonderen Notfall-Hubschrauber an der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik im Frankfurter Stadtteil Seckbach (rth.info berichtete). An insgesamt zwölf Einsatztagen über die Oster- und Pfingstfeiertage sowie zu Beginn der Sommerferien an normalen Werktagen unterstützte der Hubschrauber von 7 Uhr bis Sonnenuntergang die bodengebundenen Rettungskräfte im Rhein-Main-Gebiet im “Kampf gegen den Unfalltod“ und leistete damit einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung des “Unfallrettungsdienstes“. Allerdings dauerte es anschließend noch mehr als vier Jahre, bis in Frankfurt am Main ein regulärer Rettungshubschrauber (RTH) dauerhaft stationiert wurde: die Ära des Zivilschutz-Hubschraubers (ZSH) “Christoph 2“ begann erst am 15. August 1972.

Flog im Jahr 1968 testweise von der BG Unfallklinik Frankfurt a. M. aus als Rettungshubschrauber: die “Fliegende Banane“, eine Boeing-Vertol H-21C der Bundeswehr mit medizinisch(-technisch)em Rüstsatz

Foto: Museumsarchiv Feuerwehr Frankfurt a. M.

- Anzeige -

Zurzeit ist der Frankfurter ZSH “Christoph 2“ interimsweise in Friedrichsdorf stationiert, Grund sind Umbauarbeiten an der Luftrettungsstation auf dem Dach der BGU Frankfurt a. M.

Foto: Jörn Fries

Weiterentwicklung des Feder‘schen Pilotprojekts von 1967

1967 hatten der damalige Leitende Oberbranddirektor der Frankfurter Feuerwehr Ernst Achilles und der Leitende Polizeiarzt Medizinaldirektor Dr. Th. Kunz den dreiwöchigen Not-Arzt-Hubschrauber-Feldversuch des praktizierenden Arztes Hans-Werner Feder aus Ober-Mörlen (damals Kreis Friedberg, heute Wetteraukreis) in Anspach (damals eine eigenständige Gemeinde im Kreis Usingen, heute ein Stadtteil von Neu-Anspach im Hochtaunuskreis) aufmerksam verfolgt und für das Frühjahr 1968 einen eigenen Versuch im Rhein-Main-Gebiet angekündigt. Eine Untersuchung des WDR-Fernsehens in seiner Sendung “Hierzulande – Heutzutage“ aus dem März 1968 hatte aufgezeigt, dass dem wünschenwerten Ausbau der Hubschrauber-Rettung eine Ausweitung des bodengebundenen Unfallrettunsdienstes vorausgehen müsse. Hier war Ende der 1960erjahre allerdings noch vieles im Argen.

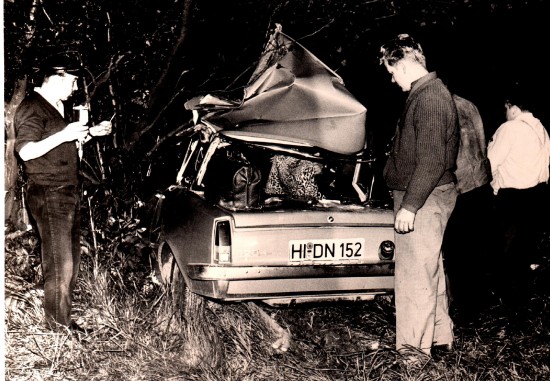

1967 führte Hans-Werner Feder seinen Not-Arzt-Hubschrauber-Testversuch in Anspach durch (mit von der Partie als zweiter von links neben Herrn Feder: Dr. Th. Kunz, Medizinaldirektor der Polizei Frankfurt a. M.)

Foto: Sammlung Hans-Werner Feder / Archiv Werner Wolfsfellner MedizinVerlag (München)

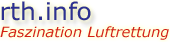

Tödliche Verkehrsunfälle waren Ende der 1960erjahre die Regel, Krankenwagen und Unfallrettungswagen die Ausnahme (hier ein schwerer Verkehrsunfall auf einer Bundesstraße)

Foto: Sammlung Hans-Werner Feder / Archiv Werner Wolfsfellner MedizinVerlag (München)

Da beim Frankfurter Feldversuch die technische Unfallrettung im Fokus stand, entschied man sich 1968 für einen gänzlich anderen Ansatz als 1967 in Anspach. Wichtig war Achilles und Kunz zudem, dass die vom Hubschrauber-Notarzt vor Ort versorgten Patienten auch auf dem Luftwege in geeignete Krankenhäuser gebracht werden konnten, etwas, was mit der zweisitzigen Brantly, die Feder 1967 einsetzte, nicht möglich war. Der Hubschrauber musste also größer sein! Und das wurde er dann auch. Den Hubschrauber vom Typ Boeing-Vertol H-21C – aufgrund der gekrümmten Form seines Rumpfes im Volksmund als “Fliegende Banane“ bekannt – stellte das Heeresfliegerkorps 3 der Bundeswehr aus Niedermendig für die beiden Versuchszeiträume kostenfrei zur Verfügung. Maschinen dieses Typs waren von der Bundeswehr bis 1967 auch als SAR-Hubschrauber eingesetzt worden.

Die Boeing-Vertol H-21C bot reichlich Platz für Piloten, Rettungsteam und Patienten

Foto: Museumsarchiv Feuerwehr Frankfurt a. M.

Das konnte man von Franz Hartmannsbergers (im Vordergrund) zweisitzigen Brantly B2B nicht behaupten

Foto: Sammlung Hans-Werner Feder / Archiv Werner Wolfsfellner MedizinVerlag (München)

Für medizinische Versorgung ausreichend Platz

Der großräumige Helikopter bot Platz für insgesamt vier liegende und vier sitzende Patienten und hatte eine siebenköpfige Besatzung: zwei Piloten und einen Bordmechaniker von der Bundeswehr, einen Notarzt der Unfallklinik, zwei Sanitäter und einen Einsatzleiter der Feuerwehr Frankfurt am Main. Letzterer war als Funker für die Kommunikation mit der Bodenstation verantwortlich. Der Arzt (ein Unfallchirurg oder ein Anästhesist der BG Unfallklinik Frankfurt am Main) konnte in Stehhöhe am Patienten arbeiten - etwas, was selbst die heutigen hochmodernen RTH vom Typ H135 oder H145 nicht zulassen, was aber auch aus arbeitsmedizinischen Gründen nicht möglich wäre! Die notfallmedizinische Ausstattung des Hubschraubers entsprach den damals in Frankfurt am Main eingesetzten Notarztwagen auf Basis des so genannten Düsseldorfer Transporters von Mercedes-Benz und orientierten sich an der im Jahr zuvor erlassenen DIN 75080 für Rettungsdienstfahrzeuge. Für die Rettung eingeklemmter Personen bei Verkehrsunfällen wurden Brechwerkzeuge verschiedener Art und ein Karosserieschneider mitgeführt. Des Weiteren befanden sich an Bord mehrere Arbeitsleinen sowie zwei 12 kg-Pulverlöscher.

Für den Transport des/der Patienten vom Hubschrauber zur Notaufnahme setzte die BGU eigens einen Not-Arzt-Wagen auf Basis des Düsseldorfer Transporters von Mercedes-Benz ein

Foto: Museumsarchiv Feuerwehr Frankfurt a. M.

Schnelle Rettung auf dem Land im Fokus

Der Aktionsradius des Hubschraubers wurde – wie schon bei Feders Versuch in Anspach – auf 15 Minuten Flugzeit ausgelegt. Koordiniert wurden die Einsätze durch einen Kommandobus der Frankfurter Feuerwehr, den diese für die Zeit der beiden Testphasen auf dem Gelände der BG Unfallklinik in der Nähe des Landesplatzes stationierte. Dieser hielt Verbindung zur Einsatzleitstelle der Feuerwehr Frankfurt am Main, der Krankentransportleitstelle und zur Funkleitzentrale der hessischen Polizei. Zur Kommunikation zwischen Bodenleitstelle und Hubschrauber baute man in den Hubschrauber zusätzlich ein Funkgerät FuG 7 b ein. Im BOS-Funk wurde der Hubschrauber als “Florian Frankfurt Hubschrauber 1“ bezeichnet. Darüber hinaus standen Boden- und fliegender Crew umfangreiches Kartenmaterial mit allen wichtigen Angaben über Zu- und Abfahrten, Kilometerangaben und besonderen Merkmalen von Straßen zur Verfügung. Insgesamt wurden in den beiden Versuchszeiträumen etwa fünfzehn Einsätze bei schweren Verkehrsunfällen an Autobahnen und Bundesstraßen im gesamten Rhein-Main-Gebiet geflogen. Beklagt wurde von Kunz allerdings, dass die bodengebundenen Einsatzkräfte der Hilfsorganisationen oft die Hilfe durch den von Polizeikräften angeforderten Hubschrauber verweigerten bzw. einfach mit dem Patienten wegfuhren, bevor der Hubschrauber am Einsatzort landen konnte. Hier erhoffte sich Kunz eine bessere Zusammenarbeit aller am Unfallrettungsdienst Beteiligten, “um den Rettungshubschrauber noch gezielter und produktiver einsetzen zu können“.

Koordinierte die Einsätze von “Florian Frankfurt Hubschrauber 1“: der interimsweise an der BGU stationierte Kommandobus der Feuerwehr Frankfurt a. M.

Foto: Museumsarchiv Feuerwehr Frankfurt a. M.

Innerstädtische Einsätze des Rettungshubschraubers, wie sie heute durchaus regelmäßig als schneller Notarzt-Zubringer vorkommen, waren damals nicht vorgesehen – laut Kunz in seinem Abschlussbericht “Rettungsdienst und Hubschrauber“ von 1968 erstens, weil der Hubschrauber dafür zu groß war und zweitens, weil “die Branddirektion Frankfurt/Main, mit der Durchführung des Krankentransport- und Rettungsdienstes [damals] glaubt[e,] für ihren Stadtbezirk die Aufgabe des Rettungsdienstes nahezu optimal gelöst zu haben“. Dezentralisiert stationierte Kranken- und Rettungswagen, eine zentrale Leitstelle und ein Krankenhaus-gestütztes Notarztwagensystem – alle mit mit modernen Funkkommunikationsmitteln ausgestattet – ermöglichten die Durchführung von jährlich rund 50.000 Krankentransporten und annähernd 10.000 Notfalleinsätzen. Zum Vergleich: 2017 fuhren die Frankfurter Notärzte über 16.000 Einsätze.

Übrigens: Rettungsassistenten und Notfallsanitäter der Feuerwehr Frankfurt a. M. besetzen noch heute den Rettungshubschrauber "Christoph 2" und auch das Seckbacher Notarzteinsatzfahrzeug, das vor einigen Jahren den dort stationierten Notarztwagen ersetzt hat.

An der BGU ist heute ein Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) der Feuerwehr Frankfurt a. M. stationiert, das im Rendezvous-System eingesetzte NEF löste bereits vor Jahren das kompakte NAW-System ab

Foto: Jörn Fries

Quellen

- Th. Kunz: Rettungsdienst und Hubschrauber, in: brandschutz / Deutsche Feuerwehr-Zeitung, Ausgabe Oktober 1968, S. 266-268

- Benjamin Homberg: Wir fliegen damit Sie leben (Hanau 1985)

- Beitrag “Die Geschichte der Luftrettung in Frankfurt am Main“, in: Museums-Depesche – Informationsschrift des Feuerwehrgeschichts- und Museumsvereins Frankfurt am Main e. V., Ausgabe Nr. 22 vom August 2015, S. 3-12

- www.christoph2.de/luftrettungszentrum/#historie

- Archiv rth.info

Autor

- Wir danken:

- Herrn Ralf Keine vom Feuerwehrgeschichts- und Museumsverein Frankfurt am Main e. V.